纳米团簇诱导的液态前驱体形成和结晶:原位可视化和三维重构

纳米团簇诱导的液态前驱体形成和结晶过程的可视化研究

纳米团簇诱导的液态前驱体形成和结晶过程的可视化研究

2025年3月6日,武汉理工大学材料复合新技术全国重点实验室傅正义院士团队邹朝勇研究员和神经退行性疾病纳米医药湖北省重点实验室孙涛垒团队高冠斌教授等在《Journal of the American Chemical Society》上发表了“纳米团簇诱导的液态前驱体形成和结晶:原位可视化和三维重构(Nanocluster-Induced Liquid-like Precursor Formation and Crystallization: In Situ Visualization and 3D Reconstruction)”的研究成果。

1.研究背景

生物矿物是由有机和无机成分组成的天然复合材料,其复杂的结构与生物功能密切相关。广泛认可的是,生物大分子,尤其是蛋白质和多糖,在调节无机矿物的形成(包括成核和生长)中扮演着关键角色。此外,有机分子可以被包裹到生物晶体中,导致晶格畸变,并增强生物矿物的机械性能。然而,有机分子指导无机矿物结晶的精确机制仍然难以捉摸,其中的一个重要挑战来自于对有机分子在矿化过程中动态迁移过程的理解不足。

在体内生物矿化过程中,亚稳态的非晶相,如无定形碳酸钙(ACC)和无定形磷酸钙(ACP),被认为是晶体生物矿物的关键前体。比如,聚天冬氨酸(PAsp)和聚丙烯酸(PAA)这样的多元羧酸可以诱导形成短暂的“聚合物诱导的液体前体”(PILP)相,这在结晶过程中起着关键作用。然而,我们目前的理解主要集中在有机-无机相互作用对无机物形态和结构的影响上,而缺乏对有机物质如何积极参与结晶的全面认识。

超分辨率荧光显微镜技术和电子断层扫描技术可以被用来观察明胶和琼脂纳米纤维在碳酸钙(CaCO₃)晶体中的分布,此外,通过使用荧光染料对添加剂进行标记,也可以间接得到添加剂存在的信息。然而,尽管取得了这些进展,荧光染料对无机晶体结晶路径的影响仍然有限,并且存在诸如荧光猝灭和功能化挑战等固有限制。此外,这些不同类型的添加剂在结构和尺寸上与可溶性大分子有显著差异,因此它们对结晶过程的影响也不尽相同。因此,开发新的标记物或创新的可视化技术对于直接观察有机分子诱导无机矿化过程至关重要。 更进一步,团队长期致力于开发生物过程启示的材料制备新技术,通过以人工合成的无机纳米团簇来替代生物大分子不仅可以克服生物分子在一些人工合成条件下的不稳定性等缺点,还可以引入一些生物分子所不具备的功能和特性,进而有望制备比天然生物材料性能更优的功能材料。

2.研究内容

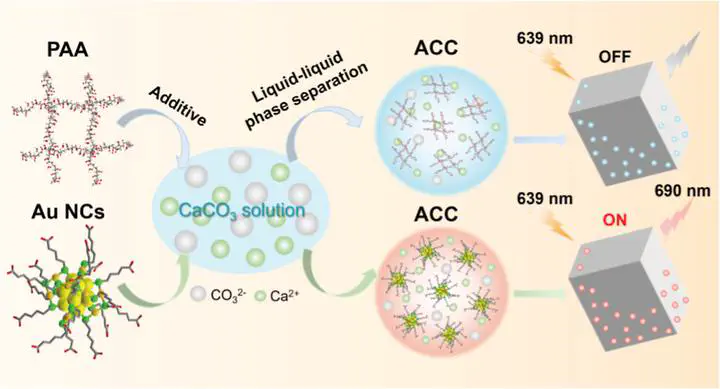

近日,团队开发出了一种具有优异光稳定性、荧光不易猝灭且直径小于3纳米的超小羧基功能化金纳米团簇(Au NCs)作为聚合物的替代物,以探究其在碳酸钙结晶过程中有机-无机相互作用,特别是瞬态的“金纳米团簇诱导的液体前体”阶段,类似于“聚合物诱导的液体前体”(如图1所示)。由于这些金纳米团簇相较于聚合物具有更高的密度和稳定的荧光特性,我们可以通过共聚焦荧光显微镜(CLSM)和透射电子显微镜(TEM),可视化Au NCs在碳酸钙结晶过程中的包裹和三维空间分布。

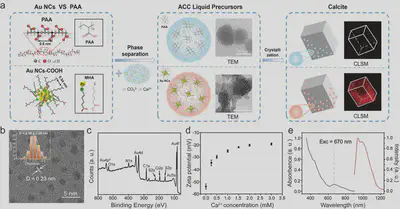

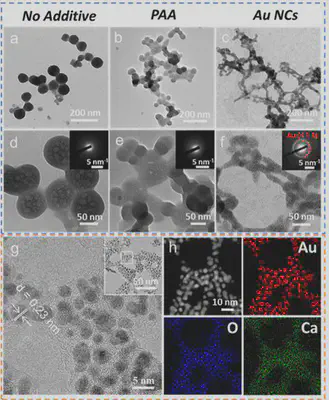

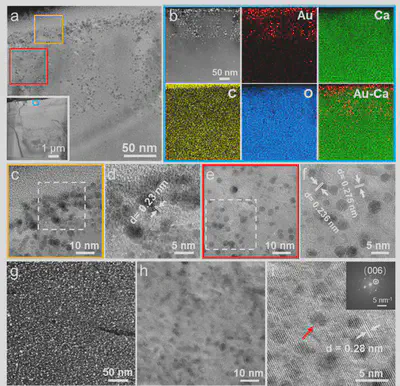

该研究通过TEM、SAED、STEM-DF和EDX等技术,系统分析了聚丙烯酸(PAA)和Au NCs存在下,碳酸钙前体的形成和特性。研究发现,在没有添加剂的情况下,形成了球形无定形纳米颗粒;而在PAA和Au NCs存在的情况下,形成了具有液态连通性的无定形纳米颗粒。特别的是,与PAA相比,Au NCs在碳酸钙前体中的均匀分布清晰可见,且其结构在无定形纳米颗粒中变化很小。这些结果表明,羧基化金纳米团簇可以诱导形成碳酸钙液体前体,并可作为酸性聚合物的替代品。

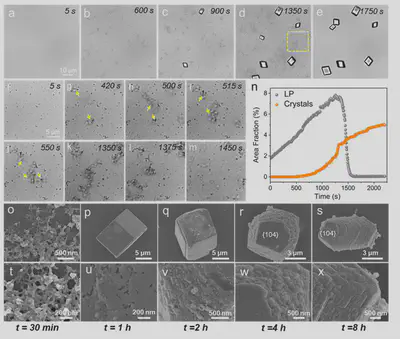

实验利用Au NCs高密度特点,通过光学显微镜原位观察其诱导的碳酸钙液体前体形成及结晶过程。引入Ca²⁺后,首先生成Au NCs-Ca²⁺聚集体;随着碳酸铵扩散到反应溶液中,CO₃²⁻的浓度逐渐增加,在致密的Au NCs-Ca²⁺聚集体附近产生了大量低对比度的类液相。有趣的是,这些类液相通常聚集形成动态支链,这里可以清楚地观察到这些支链的动态聚集和解离过程(如图3所示)。约500秒时,溶液中开始形成菱形小方解石晶体,在此期间,液体前体的致密化随着形态和尺寸的动态调整而加剧。这里发现,晶体生长过程中液体前体附着于晶体表面,由于晶体的生长需要消耗Ca²⁺和CO₃²⁻离子,当游离Ca²⁺耗尽时,就会消耗液体前体中的Ca²⁺,最终导致其解离消失。

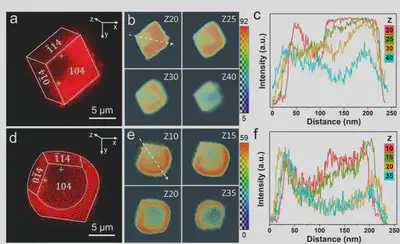

基于Au NCs的荧光特性,共聚焦显微镜观察揭示了其在方解石晶体表面的选择性吸附行为。Z轴方向分析显示:晶体顶部(第20张)三个角呈现强荧光,其中钝角区信号较弱;随着深度增加,荧光逐渐向锐角区富集,至底部(第40张)时荧光缺失区域由左上角转移至右下角(如图4a所示)。晶体生长4小时后形貌显著变化,{104}晶面边缘变圆,而{0$\overline{1}$<!-- -->{=html}4}和{1$\overline{1}$<!-- -->{=html}4}晶面保持不变,(图4d所示)。荧光分布显示:顶面Au NCs富集于圆化边缘,底面则呈现完全相反的分布模。晶体圆形边缘吸附区域荧光强度高于周围区域,证实Au NCs的吸附是导致{104}晶面形貌改变的关键因素。本研究成功验证了Au NCs作为荧光探针在揭示聚合物-晶体界面作用机制中的应用潜力,为结晶过程可视化研究提供了新方法。

为解析Au NCs在方解石晶体中的包裹机制,本研究通过聚焦离子束(FIB)制备了50 nm厚方解石薄片(如图5所示)。HAADF-EDX分析显示Ca、C、O元素均匀分布,但表面150 nm深度处Au浓度较高,Au/Ca原子比约为0.44。高分辨成像揭示:表层区域Au NCs以较大聚集体形式存在于非晶相中,其下方晶畴区则呈现均匀分布,证实了非晶前驱体在结晶过程中促进了Au NCs的晶格包裹。晶体中心区域的HRTEM显示,尽管Au NCs周围存在晶格畸变,破坏晶格条纹连续性,但是FFT仍呈现单晶衍射特征。特别值得注意的是,晶格缺陷处Au/Ca原子比中心区域高5倍,暗示这些晶格缺陷可能源于非晶相结晶过程中产生的应力,该研究为理解纳米颗粒在生物矿化中的包裹行为提供重要证据。

3.总结展望

在本研究中,团队受生物矿化过程的启示,创新性地提出了以具有稳定荧光的羧酸基功能化的超小Au NCs作为酸性聚合物的替代品来诱导CaCO₃结晶的研究思路。研究结果清楚地证明了Au NCs和PAA之间的相似性以及它们对CaCO₃结晶的影响。利用光学显微镜和CLSM可以有效地观察到液体前体的动态聚集过程和随后晶体的结晶过程。此外,利用透射电镜直接观察了CaCO₃结晶过程中Au NCs在晶体内的三维空间分布,为无机材料结晶过程中有机分子的包裹机制提供了有意义的见解。总的来说,团队提出了一种生物过程启示的材料制备和生长过程研究新策略,利用功能化的Au NCs作为类似酸性聚合物的替代物不仅可以全面了解无机材料结晶过程中有机-无机相互作用,而且还为研究结晶机制提供了一种有前途的原位观察和多尺度3D可视化工具。

该成果得到了 “变革性技术关键科学问题”重点专项“生物过程启示的陶瓷材料室温制备关键科学问题”项目(2021YFA0715700)、国家自然科学基金(52172287,52273110)和湖北省创新群体项目(2024AFA002)等项目的资助。

武汉理工大学2022级博士研究生陈晋和高冠斌研究员为文章第一作者,武汉理工大学邹朝勇研究员、傅正义教授和高冠斌研究员为本论文的通讯作者。

论文信息: Jin Chen, Guanbin Gao, Zijun Zhang, Taolei Sun, Zhengyi Fu and Zhaoyong Zou, Nanocluster-Induced Liquid-like Precursor Formation and Crystallization: In Situ Visualization and 3D Reconstruction. Journal of the American Chemical Society, 2025, 147 (11): 9590-9600.